Podcasts about rjp

- 12PODCASTS

- 24EPISODES

- 48mAVG DURATION

- 1MONTHLY NEW EPISODE

- Jun 18, 2024LATEST

POPULARITY

Best podcasts about rjp

Latest podcast episodes about rjp

Hour 3 More with Vince Leach...Stephen Levin, RJP Estate Planning

More with Vince Leach, running for state Senate, LD-17. Stephen Levin, RJP Estate Planning--rjpestateplanning.com Stephen explains how RJP can help you with a living trust to save your family from the probate process.

This week it's a Regular Joes full house as Dave, Barry and Tod are joined by Derryl DePriest and Brian Mix for a RJP catch up episode. Derryl and Brian fill us in on their trip to the Star Trek Set Tour in Ticonderoga NY, we do our usual round of Discovery bashing and it all concludes with a major technical difficulty. As always, thanks for listening.

Hour 3 Stephen Levin, RJP Estate Planning...Gov makes "dubious" claim...Public safety disregarded down 1-10 a piece.

Stephen Levin, RJP Estate Planning. Why planning with a trust is far better than going through probate. RJP can help you and your family. Gov Hobbs takes credit for Arizona's lower rate of inflation. Actual economist calls her claim "dubious, at best" Gov Hobbs moves to absolve medical debt. A $30M deal Public safety...disregarded down I-10 a ways...New Orleans.

92. "This is a human process, not a legal process" w/ Deb Witzel

Deb Witzel, M.A., is the host of The RJ Chronicles Podcast, a collection of stories from people who have participated in restorative justice processes and how those processes affected their lives. As the founder of 3 Stories Consulting, Deb shares her nearly 20 years of RJP experience supporting people and organizations in utilizing restorative approaches to move through conflict and be more connected. Currently, she provides Restorative Justice mentorship, consulting, facilitation and training. Deploying her improv and motivational interviewing skills, Deb listens deeply to ask useful questions that enliven the moment and generate thoughtful engagement. She works with Motus Theater and Playback Theater West as an ensemble member and conductor with the intent to build community and connection. Deb's passion is inspiring others to engage restoratively toward a healthier paradigm for justice and a stronger sense of community.Join our Mighty Networks platform to chat with other people doing this work!See all our workshops and courses at http://amplifyrj.com/learnFuture Ancestor Collective (Community Gatherings): http://tiny.cc/ARJcommunityRep Amplify RJ Gear at http://amplifyrj.threadless.com Support the show

In this week's episode Daria and Jenny have finally arrived at the penultimate episode of A Countdown to Bridgerton! We talk all things Season 1 - our highs (Anthony's bum, Lady Danbury's hats, everything to do with Benedict), our lows (Anthony's sideburns, *that* scene which never should have been filmed, and pretty much anything to do with Simon - but we still love RJP!) and our hopes and dreams for the future - will Benedict join the Granvilles in a Regency throuple? Will Colin shave off that hideous goatee? And of course, the person we are most excited to see - our girl, Kate Sharma! We had no book of the week this week, but we highly recommend checking out Julia Quinn's entire Bridgerton back catalogue. It is very enjoyable! And it will be something to keep you occupied after you watch all the episodes in one day (don't lie, we know it's going to happen!) We also give a brief run through of how we'll be recapping our Season 2 episodes and we really excited about it! Tally ho, listeners! As always, please Subscribe/Rate/Review! If you liked the podcast recommend us to your friends! You can follow our socials: Instagram @hotelvicarious Twitter @hotelvicarious Facebook https://www.facebook.com/hotelvicarious

9 września 9 – Germanie pokonali w bitwie w Lesie Teutoburskim trzy rzymskie legiony.9 września 1739 – Największe powstanie niewolników w brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej.9 września 1791 – Stolica USA otrzymała nazwę Waszyngton.9 września 1914 – Zakończyła się I bitwa nad Marną9 września 1939 – Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą.9 września 1942 – Pierwszy japoński atak bombowy na USA.9 września 1969 - Wojska izraelskie przeprowadziły operację „Rawiw”.9 września 1996 – Powołano Radę Języka Polskiego.9 września 2001 – Upłynął pierwszy miliard sekund od początku epoki Uniksa.RSS do posortowanych dat (zawsze aktualne daty):http://historiawgdzieci.pl/rss/tego_dnia.rss

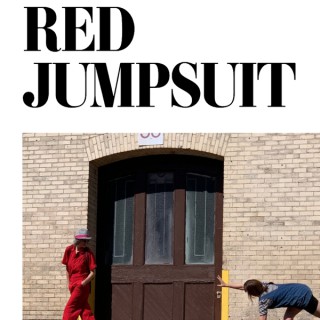

RJP chats with Arika Casebolt about drumming, Circus Lupus, Joan Jett, Dischord Records, mental health, and launching Red Jumpsuit Beauty. Our community is growing. Stay tuned for more with Arika Casebolt.

RJP chats with Hilken Mancini about The Monsieurs, Shepherdess, Girls Rock Boston, touring, and empowering marginalized women.

RJP chats with Chris Brokaw about his female influences.

RJP(リアルスティック・ジョブ・プレビュー)と呼ばれる重要性について、新卒学生の早期退職、転職から考えてみました。

RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)とイシュー採用が両方大切だという話しについて。

Episode 23: Christmas in May! with The Scene's Nick Saloman and Paul Simmons

RJP celebrate the Yuletide with Nick Saloman and Paul Simmons of the band, Bevis Frond and WMBR’s radio show The Scene! We talk about their fave women artists, past and present, and regional dialects. Such a hoot! Check it out jumpers!

We really dropped the ball in failing to pair last week's hockey show with this week's hockey show. Nevertheless, this week it's Beartown, alongside Nasim Pedrad's new comedy, Chad. Also chats about leaving final impressions, the RJP departure from Bridgerton, the mortality of Citizen Kane, and much much more! Tweet your thoughts to @ShowShowPodcast

これまで、リアリスティック・ジョブプレビュー(RJP)について話しています。企業が人材を雇うときに、採用された人たちが後から「こんな筈じゃなかった」とか「聞いていた話と違う」と思ってしまうのを防ぐために、RJPは効果的な方法です。企業が自分達の仕事はこういうものです、こんな困難なことや課題もあります、という情報をきちんと正直に提示するというのがRJPの骨子ですが、それはなかなか企業にとってはやりづらいことでもある。ではどうしたらいいのか、というところまで前回お話しました。 RJPをきちんと受けとめてもらえれば、様々な良い効果があります。しかし、日々情報の洪水にさらされている現代人は、なかなかそこまで丁寧に情報を吟味する状況にないのが実情なので、タイミングが重要な鍵を握ります。言い換えると、RJPをめぐるジレンマを乗り越えるには、採用候補者が丁寧に自社に関する情報を吟味したくなるような状況をデザインしてあげればいい。 具体的には、ある程度まとまった時間、採用候補者が集中して考えるテーマを提出しそこでの課題発見・課題解決のために自社が持つノウハウが役に立つようなプロジェクトを設定することが出来れば、彼女ら彼らは自社について深く探究してくれます。このとき自社の社員も一緒になって取り組むように出来ると、更に効果が高まります。 「なかなかそんな都合の良い状況がつくれたらそれはもちろん素晴らしいけれど、でもどうやって...」と思われるかもしれませんが、実は非常に実現性が高いやり方があります。それは教育機関とコラボレーションをして、産学連携の授業をつくるということです。 僕自身、以前、とあるコンサルティング会社の方と産学連携ワークショップの連続講座を開講したことがあります。その会社は大変業績が良くてビジネスも拡大中で、優秀な人材の獲得が急務であったのですが、コンサルティング・ファームというのは一般消費者向けの店舗を持っているわけではありませんし、とりあげられる場合もビジネスパーソンが目を通す業務用の媒体というケースが殆どです。従って、大学生や大学院生の認知度はそこまで高くない。つまりそれまでは知る人ぞ知る優良企業といった感じで、例えば、先輩からあの会社良いよと聞いたりした、いわゆる鼻のきく学生だけが応募していました。僕がコラボしたのは、そうした口コミベースではいよいよビジネスの成長に採用が追いつかなくなってきたというタイミングでした。授業では、その会社の強みであるデジタル技術を活用して、福岡に来る観光客数や滞在中の消費金額を増加させるようなプランを提案してくれというテーマでワークショップを重ねて新規事業提案を行う、というプロジェクトを実施しました。 仕掛けとしては三つあります。まずテーマを広く設定したことです。その時は九州大学や大分にある立命館アジア太平洋大学の学生が主な参加者でしたので、誰もがイメージしやすい「福岡の観光」をテーマにしました。これをもっと限定して専門的な、例えば博多駅構内の混雑解消のために最適なテナント配置と動線設計をしなさいというテーマだと、多分建築や数学の専門的知識を持っている学生以外はかなりとっつきにくいものになってしまいます。もう一つは、提携したコンサルティング・ファームの強みであるデジタル技術を要件にした。これによって参加者は最先端のデジタル技術はそもそもどんなものか、さらにはそれを実際のビジネスに落とし込むには何をどうすればいいのか等、コンサルティング会社が持つ知見やノウハウに対してすごく興味を持つようになります。 そして、ワークショップの要所要所で、そのコンサルティング会社の社員の方々にゲストレクチャーをして頂いて、参加者チームのメンタリングもお願いしました。これによって参加者達はこの会社が持つ知見の強みであるとか、社員の方々の優秀さ、更にはグループワークをするときにメンターとして入って頂きますので、彼女ら彼らと一緒に課題解決に取り組むとどんな体験になるのかということを自然な形で理解していきます。結果として、そのワークショップから少なからぬ人数の学生がコンサルティング会社に強い脅威m関心を抱くようになりました。長期インターンシップに参加し、今ではそこに就職した人もいます。 産学連携というと敷居が高いと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に我々大学人としては出来る限り社会と深い繋がりを持つ教育を実践したいと常々思っています。また、具体的な連携先についても、学部や大学院全体といった話ではなくて、研究室単位であれば比較的マッチングもしやすいはずです。何故なら、九州大学だけでも2,000人以上教員がおりますし、それぞれが多様な研究テーマを持っています。ホームページ等でお探し頂ければ、大抵のテーマであればコラボレーションとして繋げられるようなところが見つかるのではないかと思います。僕の場合であれば、「リーダーシップ」や「対人・異文化コミュニケーション」、あるいは「アントレプレナーシップ」が専門ですので、たとえばチームでゼロイチの新規事業開発に取り組む、といったことであれば基本的にお話ができるはずです。 なお、産学連携で授業を開講しても、せいぜい数十人しか受講生がいないのでは採用活動の効率が悪いとご懸念になる向きもあるかもしれません。けれども、この点については少し考え方を変えてみるだけで、違うものが見えると僕は考えています。本日お話した例で言うと、数日間のワークショップに数十名の学生が参加しました。そこに連携先のコンサルティング会社から数名の社員の方がいらっしゃいます。それが結果として十名前後のインターンシップの参加と数名の内定、そして採用に繫がったわけです。この割合をどう見るか。 大手の情報サービスに採用情報を掲載すると少なくとも数十万円、多くの場合数百万円以上の掲載料がかかります。全国各地で説明会を開催すると、その社員の方の人件費や交通宿泊費その他色々なコストがかかってきます。果たしてどちらが効率的でしょうか。 さらに、産学連携からの応募は質が担保されます。なぜなら、既にリアリスティック・ジョブプレビューが出来ている状態だからです。今日ご紹介したワークショップの事例のように、社員の方々も授業に参画されると、学生一人一人についても誰がどんな知識を持っているのかとか、どんなスタイルのリーダーシップをとるのかというのも事前に把握出来ますので、変更も非常にスムーズでコストも更に効率が良くなる。このようにエントリー数を追うよりも産学連携によって深い実質を伴ったアプローチをとる方が、じつは効率的というケースは結構多いと個人的には考えています。 今日のまとめです。本日はリアリスティック・ジョブプレビューを巡るジレンマを克服する手段の一つとして、教育機関とコラボレーションし、産学連携の授業を開講するアプローチをご紹介しました。テーマ設定を少し工夫することで、参加者が自ら積極的に自社の特徴に関する情報を集めてくるような場を作り出すことができます。

ここのところ、入社試験や採用についてお話しています。そのなかでも特に、入社した後に「こんなはずじゃなかった」「聞いていた話と全然違うじゃないか」という悲しい事例の発生を防ぐために有効なリアリスティック・ジョブプレビュー(RJP)というプロセスを前回ご紹介しました。RJPとは、この組織の風土や仕事の進め方はこうなっています、あなたが採用された場合にお願いするのはこういう仕事ですよ、こんな大変なことやこういう課題もあります、というのをあらかじめ採用候補者に対してきちんと提示するということです。しかし、なかなかRJPを実際に行っている組織は少ないのが現実です。 RJPを上手くやれば、仕事のことがよく分かっている人だけが応募してくるので効果的です。にもかかわらず、実際にそれを行っている組織が少ないのは何故か。本日はこの問いについて考えていきましょう。 一つのポイントとして、RJPを行うことによって、それまで見えていなかった現実を伝えると、見かけ上の応募者数が減ってしまうという構造があります。ではどうすればよいのかというところを前回お話したのですけれども、そもそも、耳あたりがよいキラキラした情報ばかりのメッセージよりもリアルな情報を発信した方が不利になってしまうのは何故か、というところから考えてみたいと思います。 応募を考えている候補者は、本当ならば――これは、合理的に考えれば、という意味ですが――良い点も悪い点も含めて、リアルな情報を求めてしかるべき、です。 しかし、本当にそうであるならば、RJPを実践する企業の方が多くの応募者を集められそうなのに、実際にはそうなっていない。何故でしょうか? この問いについては、エラボレーション・ライクリフッド・モデル(Elaboration Likelihood Model)という、ちょっと舌を噛みそうな名前の理論があり、ここにヒントがあると考えています。エラボレーション・ライクリフッド・モデルにはいくつか日本語訳があって、精緻化見込モデルとか言われたりもするのですが、かえってわかりづらいのでここでは「ELM」という略称を使わせて下さい。 ELMは、人が情報を受け取った時に行う情報処理のパターンを説明する理論です。それによると、ある情報を受け取った時、人はまずそれを深く検討するだけの強い動機と十分な余裕が感じられなければそもそもあまりメンタルエネルギーを割こうとしない。つまり、あまり余裕がない時はパッと見の印象だけで判断して、好ましそうな情報ならとりあえずそれを受けとめ、でなければすぐに無視してしまう。パッと見の印象が好ましい場合に「とりあえず受けとめる」というのは、例えば採用ページに見栄えのするオフィスの写真が載っているとか、WEBサイトに事業提携しているという有名企業のロゴマークが並んでいると、詳細は全然みていないけれど何となくよさそうだと思う、といったことです。ほかにも、僕がよく研究対象にするスタートアップでありがちなケースだと、創業チームのメンバーの顔写真と経歴が載っていて、そこに海外の有名大学だとか、誰もが名前を聞いたことがあるコンサルティング企業に勤めていましたといった情報が載っている、そういったものが表面的な情報になります。 あまり情報を吟味する余裕がないと、そういったパッと見の印象に流されて、情報の受け取り方が影響を受けてしまうということです。一方で、情報を吟味する強い動機がある、例えば、真剣に転職先を探しているとか、情報を詳しく検討する時間的・精神的な余裕がある場合、人はメッセージの中身を詳細に分析します。その時、ちょっと大げさな表現ですが、自分が持っている世界観に変化が生じたかどうかがELMでは鍵になります。就職や転職の文脈でいうと、採用に関する情報を目にした候補者が、これまで彼女ないし彼が自分の世界観の中で「応募の検討対象」として位置づけてなかった組織に対して新たなイメージを抱くようになり、これは応募をするために自分の時間や労力を費やしてもいい対象だと思い直して世界観がアップデートされたか、これを判断するフェーズに入るということです。 ここで、確かにこの組織で仕事することは自分にとって魅力的だと、中身をしっかり吟味した上で判断した場合、その人のその後の行動はかなり持続的になります。つまり、多少選考プロセスが長かったり、あるいはその間の負担が大きかったりしても、しっかりそれを乗り越える努力をし続けてくれると予想されます。RJPはこの段階にある人を対象にするのが望ましいと思われます。何故なら、そういう人であればRJPによるワクチン効果、つまりリアルな実情を知ってこういう大変なことがあるけれど大丈夫ですかというふうに言っても、しっかり受けとめてくれることが予想されるからです。 しかし、まだそこまで強い動機を抱いていない人だとか、就職や転職を真剣に考えてはいるのだけれど、それ故日々多くの情報に目を通さなければいけなくて、情報処理能力がパンクしそうになっている人等は、一つ一つの情報をそこまで吟味出来ません。これは個人のやる気や能力の問題ではなくて、状況や環境の問題です。 以上のELMによる示唆をまとめると、時間的・精神的に余裕がない人にRJPを行って仕事の状況や職場環境のリアルについて詳細に伝えようとすると、かえってオフィスの見た目だとか、関係者の学歴など、表面的な情報に目を向けさせることになってしまうということになります。「その程度の情報処理能力しかない人は、うちに元々合わないよ」というのはもちろんその組織の自由なんですけれど、先ほど述べた通り、これは個人の能力だとかやる気よりも環境の問題だと考えるべきです。特に最近は人事・採用関係のサービスがたくさんありますので、候補者からすると興味を持っていくつかめぼしいものに登録してみるだけでも、いくつもいくつも情報が流れてきます。とてもすべてを全力で検討するわけにはいかないというのが実情と思います。 それでは、どうしたらいいのでしょうか? これを解消するために、採用エージェントの力を借りて、候補者にはエージェントの方と一対一で検討を進めて頂くというのが一つの策ではあろうかと思います。しかし、どの会社もエージェントも使うようになれば結局状況がさらに複雑化するだけですし、新卒採用等でエージェントが一人一人に対して対応するのは現実的ではないというケースもあるかと思います。そこで次回は、RJPを行いつつ候補者に自社で働く事を真剣に吟味してもらう手段として、大学とコラボして産学連携の授業を行うというアプローチについて実例を交えてお話しようと思います。 今日のまとめです。人が情報処理をする時の思考パターンには大きく分けて、真剣に吟味するときと、パッと見の表面的情報で判断するときの二つがあり、どちらのパターンに思考が向かうのかは個人のやる気や能力よりもその時の状況に左右されます。真剣に情報を吟味した結果自社への応募を決心してくれた候補者は持続性が高く、仕事のリアルな実情を伝えた時にも怯むことはありません。しかし、情報を深く検討する余裕がない人に詳細にわたる情報を送っても、かえって表面的な部分に目を向けさせる結果になりかねません。

This week The Regular Joes dive into a duo of new series and a returning show that at one time was an RJP favorite…The CW’s Star Girl, TNT’s Snow Piercer and ABCs Marvels Agents of Shield. Did the new shows spark any interest? Will the Joes keep watching or give up after the pilot? And how does the premiere of the final season of Shield hold up to the best and worst of the show? We also serve up our typical feast of Random Topics and wrap things up with a discussion of our latest collectible deliveries with a little segment we call What’s in the Box. Thanks for Listening, and please Stay Safe!

前回は採用についてお話をしました。企業が採用候補者に対してたくさん応募して欲しい、しかし、その時にはRJP(リアリスティックジョブプレビュー)という、自分たちの事をきちんと正直に語るというステップを経ることが有効なのですが、なかなかそれを実践している事例は少ないという話でした。今回は、RJPの効果を高めるためのポイントを合わせてご紹介出来ればと思います。 まず、RJPを行う上での4つのポイントについて、お話します。1つめは、Learning by Doingという事で、面談や説明会だけではなく、実際の仕事を、できれば実際の職場で、候補者にやってもらう事が重要です。コミュニケーション学の研究で、口頭のみのやり取りで伝えられた情報は精度が低いことが示されています。口頭で聞いただけだと、伝えた側が100伝わったと思っている事のうち、せいぜい1~2割ぐらいしか聞いた側は再現出来ないと言われています。 大学教授として少し耳が痛い所ではあるのですけれども、百聞は一見に如かずと言いますよね。ただ聞くだけだとやはり効果は限定的です。百聞は一見に如かずという諺には続きがありまして、百見は一考に如かず。つまり、100回見る事は自分事として1回考える事には及ばないとされます。さらに、百考は一行に如かず。たとえ、自分事として真剣に考える事を100回繰り返したとしても、実際にそれを行ってみる事には及ばない、という風に続きがあります。Learning by Doingというのは、ただ当社の仕事はこうだよという事を口頭で伝えるよりも、実際にそれをやってもらう事の方が本当に効果があることにつながる、重要なポイントだと思います。 RJPの2つめのポイントは、正しいタイミングで行うこと。具体的には、RJPは出来る限り早いタイミングで実施すると良いと言われています。就職ないし転職を考えている候補者側からすれば当たり前ですけれども、早い段階でリアルな実情を知ることが出来れば、それをベースに準備にかける時間配分であるとか、他に検討している就職先や転職先と比べての優先順位付けがしやすくなります(だからこそ、組織側には最後まで内情を隠すインセンティブが働いてしまう、とも言えますが)。最悪のタイミングは、内定受諾後になって、実は...というRJPを行う。これは候補者からすると騙し討ちとしか感じられないので、RJPの良い効果がほとんど吹き飛んでしまい、良い事はないやり方です。 3つめのポイントは、出来るだけ多様なメンバーから仕事の実状についてコメントしてもらうようにすること。たとえば、現場で同じ仕事をするであろう先輩社員から仕事の話をしてもらうだけではなく、その上長、出来れば役員などの経営陣にもRJPに関与してもらうようにすると、様々な視座・視点からの情報が得られるので、偏りのないコミュニケーションが実現しやすくなります。 最後は、採用上の選考とRJPを切り離すこと。というのも、この2つを連動させてしまうと、色々な歪みが出る事が知られているからです。たとえば、一次選考を通った人にだけRJPを行うとすると、もしかしたらRJPを経てその仕事のリアルな内容をより詳しく知っていれば、もっと優先順位を高くして選考に力を入れて、一次選考を突破してくれたかもしれない人を意図せず振り落としている可能性がある。反面、実情を知ってこれは自分に向いてないとか合わないと思う人が一次選考通過者の中にいるとすると、その人たちは恐らく遅かれ早かれ内定を辞退する可能性が高いので、これはもったいない。RJPをやるのであれば、なるべく早い段階で、最終的な採用の見込みが大きい小さいに関わらず候補者全員に行うのが良策です。これ、直感的にはコストが高くつくように思えるかもしれませんが、実は一番効率がよくて王道のアプローチとなります。最近だと、自社でブログををはじめとするオウンドメディアを通して会社の状態を随時公開していくと、それを見て共感した人たちが応募して来るので、トータルで見た時最も効率的かなと思います。 以上、RJPを効果的に行うためのポイントを挙げてきたわけですが、実際にRJPを行っている企業は実に少ない。これには理由があります。それは、採用する側としては出来る限りたくさんの人に応募して欲しいというごく当たり前のインセンティブに関係します。RJPは仕事のリアルな実状を明らかにするプロセスなので、実施すると見かけ上の応募者がどうしても減少するのです。実際には、仕事の内容であるとか、自社の社風とか価値観に合わない人が応募を自粛してくれるので採用活動が効率化されただけなんですが、応募者数や説明会参加後のエントリー登録者数などを採用担当者の評価指標に設定していたりすると、担当者からしたらわざわざRJPをしようとは思いませんよね。 また、競合となる他の企業がRJPを行っていない場合、他社がやっていない中で自社だけRJPを実施すると、どこもキラキラしていてうちはやりがいがあって成長できるよと声高に宣伝しているなかで、自社だけ泥臭い、大変そうだ...と採用候補者が逃げてしまうという現実的な問題もあります。このジレンマというのはどこも一緒なので、中々RJPに踏み切れない。理想は、どの会社もRJPをしっかりやって、その上で候補者の方もそれぞれ自分はここが良い、自分はあっちが良いと、仕事や職場が選べるというのが理想です。しかし、実際にはどこもRJPを行わないことが会社にはベストチョイスに今なってしまっています。畢竟、応募者のほうも、内情は結局入るまで分からないから、応募の段階では手当たりしだいにひろく応募し、複数内定を得たらそれを蹴る、と。誰もハッピーになっていないことを皆でコストをかけあってやっているわけです。 それでは、どうしたら良いのか。この点についてのヒントを次回お話しようと思います。 今日のまとめです。仕事のリアルな実状を使えるRJP(リアリスティックジョブプレビュー)を行う上では、口頭のみでなく実践を通じて情報を伝える、出来る限り早めに実施する、多様な関係者に関与してもらう、採用上の選考とは切り離す、という4つのポイントがあります。ただし、RJPを行うと見かけ上は応募者数やエントリー登録数が減るため、中々実施に踏み切るケースが少ないという構造があります。

前回は、この世界は理不尽な事がなく、予測可能で、理にかなった事だけが起こる公正な場所であって欲しいと願う、ヒトの社会心理的なバイアス=「公正世界仮説」をご紹介しました。そして、これが組織における評価を難しくするという事もお話しました。 今日は、ここから視点を転じて、組織行動の実質的な始まりの活動、すなわち採用について考えていきたいと思います。「組織」行動と言うくらいですから、まず人が組織の中に入らなければ、そもそも組織行動は始まりません。そういう意味で、採用活動は組織行動を方向付ける重要な最初の一手であると考えられます。採用活動は、採用する側とされる側、この両方から捉えられます。本日は、まず採用する側、つまり、組織の側から従業員を雇うプロセスについて取り上げてみたいと思います。 採用活動の最初のステップは募集です。特に、人手不足がどの業界でも枕詞として定着した昨今、出来る限り多くの優秀な採用候補者を集める事がここでの鍵になります。 組織の側からみた採用のプロセスを考えるうえでは、販売促進のプロモーション活動やマーケティングなどで使われる「AIDMA」と言うフレームワークが有用になります。一文字目のAはAttention。自社が採用活動を行っている事を広く告知して、候補者の注意(アテンション)を引いて、認知度を高める事を目的としたステップです。その次はI、これはインタレスト(Interest)を表します。告知をして自社が採用活動をしていることに気づいてもらった(アテンションを得た)ら、今度は興味を持ってもらわないといけません。 三つ目はD。これは、ただ興味を持つだけではなかなか行動にまでつながりませんので、採用候補者に自分もそこで働いてみたいなという積極的に欲求、英語で言うデザイア(Desire)を喚起しなければなりません。さらに、就職先やあるいは転職先の候補を一つだけに絞って、そこしか就職活動はしませんという人はまずいません。ですので、他の組織と比較した後も、引き続きやはりこの会社に興味がある、ここで働きたいという興味関心を維持してもらわなければなりません。これがAIDMAの四文字目、Mのメンテナンスという事になります。 最後は、AIDMAの五文字目のAです。ここはアクション。興味を持ち、前向きになって働きたいという意欲も芽生えた。色々比較をした上でもその興味は維持されたとなると、より具体的に候補者の側は実際に応募をするという段階のアクションに移ります。以上の各ステップ、それぞれどれくらいの割合、歩留まりで自分の会社が成功しているかというのを見ていくことが、AIDMAの使い方になります。 例えば、自社が採用活動していることを知っていますかと色々な人に聞くと、知っていますという回答が多かったとします。興味ありますかと聞くと、ないことはないですと。しかし、どうしても応募に中々繋がっていない、何でなんだという事でもっと調べてみると、Mの部分(メンテナンス)に問題があり、他者と比較されるとそっちに流れていっているという事が分かった。となれば、他社の条件と自社の条件をよく調べて、見落とりしている部分を修正する事に集中出来ます。このように、自社の採用活動の穴がどこにあるかのを見つける時に使うフレームワークになります。 こうやってAIDMAを使っていくのですけれども、応募者を増やさんがために誤った、あるいは偏った情報を発信すると、期待と現実のズレが生じて、「入社後の幻滅(Disillusionment)」といったものを引き起こしてしまいます。事前に聞いていた話と実態がすれている、こんなはずじゃなかったということでモチベーションが大幅に損なわれる現象のことです。 そうなると、早く辞めてしまう、早期離職にも繋がります。さらには、入社後の幻滅が発生すると、満足度や仕事に対するコミットメントが下がることも知られています。辞めなくとも仕事の質が悪化するということですね。 入社後の幻滅と悪影響を最小化するために効果的な方策の一つが、リアリスティックジョブプレビュー(Realistic Job Preview)、通称RJPです。RJPは、募集がかかっている仕事のキラキラした、ポジティブな面だけではなく、予想される困難だとか、ネガティブな面も含めたリアルな実情について組織側の代表者と候補者が話し合いの場を持つことを言います。 RJPには様々なポジティブな効果が認められています。その中でも特に3つの効果が、仕事を始めた後の満足度や、コミットメント、そして早期辞職の予防に有効だと言われています。1つめは「ワクチン効果」といって、あらかじめ、この仕事はこういった所が大変だよと伝える事で期待度が調整されて、入社後のリアルな現実とのズレが最小化というもの。2つめは、セルフクリーニング。この仕事にはこういう大変な事もあるといったリアルな情報を開示する事によって、その仕事に対して適合性が高い、社風に合う人達が応募して来る。そうでない人は、自ら応募を控えるようになるという効果があります。3番目が「コミットメント効果」と言って、ネガティブな面も含めて透明度高く情報を開示すると、応募しない人の目から見てもその組織の印象は良くなるのですね。結果として、実際に採用されて会社に入ってくる人も誇りを持つことが出来るし、それ以外の人も、あの会社は何かすごく良い感じだねと。それがひいては、翌年度以降の応募や内定の受諾にも繋がるという事が分かっています。 このように、良いことづくめのRJPではあるのですけれども、効果的に実施するためにはいくつかポイントがあります。また、これだけ多くの効果が見込めるにもかかわらず、RJPを行っている組織はそう多くない。それは何故なのかといった点についても、次回以降お話をしていければと思います。 今日のまとめです。採用活動は、組織行動の始まりとなる重要なプロセスです。採用を行う側からすると、出来る限り多くの候補者に応募してもらう事が、優秀な人を雇うためには重要です。そうかと言って、耳当たりの良い情報だけを発信していると、入社後の幻滅を招く事になります。それを防ぐためには、募集がかかっている仕事のリアルな実状について、組織側の代表者と候補者が話せる事が重要です。

Episode 27: Chat with Deputy Minister John Hannaford, with guest hosts Cassandra Morin and Brandon Cove | Épisode 27 : Entretien entre le sous-ministre John Hannaford et les animateurs invités Cassandra Morin et Brandon Cove

This week on the #GACFiles, the tables are turned as representatives of the Young Professionals Network (YPN), Cassandra Morin and Brandon Cove ask host John Hannaford to talk about his illustrious career in the public service and how he maintains a healthy work-life balance. John highlights the importance of mentorship and encourages young professionals not to limit their career opportunities. | Cette semaine aux #DossiersdAMC, les rôles sont inversés alors que Cassandra Morin et Brandon Cove, des représentants du Réseau des jeunes professionnels (RJP), demandent à l’animateur John Hannaford de parler de sa brillante carrière au sein de la fonction publique et de sa façon de maintenir un sain équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Le sous-ministre Hannaford souligne l’importance du mentorat et encourage les jeunes professionnels à ne pas limiter leurs possibilités de carrière.

Episode 27: Chat with Deputy Minister John Hannaford, with guest hosts Cassandra Morin and Brandon Cove | Épisode 27 : Entretien entre le sous-ministre John Hannaford et les animateurs invités Cassandra Morin et Brandon Cove

This week on the #GACFiles, the tables are turned as representatives of the Young Professionals Network (YPN), Cassandra Morin and Brandon Cove ask host John Hannaford to talk about his illustrious career in the public service and how he maintains a healthy work-life balance. John highlights the importance of mentorship and encourages young professionals not to limit their career opportunities. | Cette semaine aux #DossiersdAMC, les rôles sont inversés alors que Cassandra Morin et Brandon Cove, des représentants du Réseau des jeunes professionnels (RJP), demandent à l'animateur John Hannaford de parler de sa brillante carrière au sein de la fonction publique et de sa façon de maintenir un sain équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Le sous-ministre Hannaford souligne l'importance du mentorat et encourage les jeunes professionnels à ne pas limiter leurs possibilités de carrière.

Episode 27: Chat with Deputy Minister John Hannaford, with guest hosts Cassandra Morin and Brandon Cove | Épisode 27 : Entretien entre le sous-ministre John Hannaford et les animateurs invités Cassandra Morin et Brandon Cove

This week on the #GACFiles, the tables are turned as representatives of the Young Professionals Network (YPN), Cassandra Morin and Brandon Cove ask host John Hannaford to talk about his illustrious career in the public service and how he maintains a healthy work-life balance. John highlights the importance of mentorship and encourages young professionals not to limit their career opportunities. | Cette semaine aux #DossiersdAMC, les rôles sont inversés alors que Cassandra Morin et Brandon Cove, des représentants du Réseau des jeunes professionnels (RJP), demandent à l’animateur John Hannaford de parler de sa brillante carrière au sein de la fonction publique et de sa façon de maintenir un sain équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Le sous-ministre Hannaford souligne l’importance du mentorat et encourage les jeunes professionnels à ne pas limiter leurs possibilités de carrière.

Date of Dialogue: Nov. 13, 2013 Description: Carolyn gives a sweeping and specific overview of RJP (restorative justice practices) currently being successfully implemented in schools across the country. She shares insights from the bestselling manual and practical handbook she penned with Kay Pranis, Heart of Hope: A Guide for Using Peacemaking Circles to Develop Emotional […] The post Carolyn Boyes-Watson appeared first on Restorative Justice On The Rise.

Date of Dialogue: Nov 14, 2013 Description: Another powerful resource for educators, administrators, principals, teachers, school counselors and generally all who are concerned about and/or involved with youth systems and schools. Nancy Riestenberg shares a broad spectrum of insights, talks about resources and implementation of RJP in schools. This interview telecast was a part of […] The post Nancy Riestenberg appeared first on Restorative Justice On The Rise.

Roberts Begleitmotiv umgesetzt - RJP inside. Gespielt mit komplett geöffnetem Flügel, Aufnahme mit H2 Rear-Mikros 120° Bilder: http://www.hollandamericablog.com/2013/07/16/painting-landscapes-at-the-piano-bar/ http://lauraphay.deviantart.com/art/painting-the-piano-man-28122754