Podcasts about Rhodopsin

- 23PODCASTS

- 27EPISODES

- 40mAVG DURATION

- ?INFREQUENT EPISODES

- Sep 21, 2023LATEST

POPULARITY

Best podcasts about Rhodopsin

Latest news about Rhodopsin

- Single opsin driven white noise ERGs in mice Frontiers in Neuroscience | New and Recent Articles - Jul 31, 2023

- [ASAP] A Novel Color Switch of Microbial Rhodopsin Biochemistry: Latest Articles (ACS Publications) - Jun 23, 2023

- [ASAP] Converting a Natural-Light-Driven Outward Proton Pump Rhodopsin into an Artificial Inward Proton Pump Journal of the American Chemical Society: Latest Articles (ACS Publications) - Apr 21, 2023

- [ASAP] Photochemistry of the Light-Driven Sodium Pump <italic toggle="yes">Krokinobacter eikastus</italic> Rhodopsin 2 and Its Implications on Microbial Rhodopsin Research: Retrospective and Perspective The Journal of Physical Chemistry B: Latest Articles (ACS Publications) - Mar 15, 2023

- Rhodopsin-positive cell production by intravitreal injection of small molecule compounds in mouse models of retinal degeneration PLOS ONE - Feb 23, 2023

- [ASAP] Automated QM/MM Screening of Rhodopsin Variants with Enhanced Fluorescence Journal of Chemical Theory and Computation: Latest Articles (ACS Publications) - Dec 14, 2022

- [ASAP] Engineering a Rhodopsin-Based Photo-Electrosynthetic System in Bacteria for CO<sub>2</sub> Fixation ACS Synthetic Biology: Latest Articles (ACS Publications) - Oct 20, 2022

- [ASAP] Bidirectional Photochemistry of Antarctic Microbial Rhodopsin: Emerging Trend of Ballistic Photoisomerization from the 13-<italic toggle="yes">cis</italic> Resting State The Journal of Physical Chemistry Letters: Latest Articles (ACS Publications) - Aug 24, 2022

Latest podcast episodes about Rhodopsin

Lying is normal, but lying pathologically is NOT. I got a listener question specifically around dealing with a liar so I'll jump off with that and then get into the episode of today. Brain fact: Photobleaching your rods (what happens when you suddenly go into a bright light) Read about Rhodopsin https://www.britannica.com/science/rhodopsin See omnystudio.com/listener for privacy information.

BiOfunk (68): Rot, grün, blau - Die Evolution des Farbensehens

In dieser Folge geht es um die faszinierende Evolution der Farbwahrnehmung bei Säugetieren. Warum können wir Menschen rot und grün unterscheiden, während Hunde und andere Säugetiere dies nicht können? Wir beleuchten, wie die Zusammensetzung unserer Netzhaut die Wahrnehmung von Farben beeinflusst. Außerdem erfährst du, wie sich die Fähigkeit zur Farbwahrnehmung im Laufe der Evolution entwickelt hat. Weitere InformationenScientific American: Color Vision: How Our Eyes Reflect Primate EvolutionThe Leaky Foundation: Why Is Human Color Vision so Odd?Frontiers in Ecology and Evolution: The Genetic and Evolutionary Drives behind Primate Color VisionThis Podcast will kill you: The full spectrum of color deficiency

BiOfunk (67): Vitamin A - Von nachtblinden Kindern und blinden Wissenschaftlern

Vitamin-A-Mangel ist ein großes Problem in vielen Entwicklungsländern. Besonders Kinder leiden unter Folgen. Sie können erblinden oder schlimmstenfalls sterben. Im BiOfunk betrachten wir die Aufgaben von Vitamin A im Körper. Und wir beschäftigen uns mit der Entdeckung eines Wissenschaftlers, die vielen Kindern das Leben rettete.

Mapping rhodopsin trafficking in rod photoreceptors with quantitative super-resolution microscopy

Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2023.04.20.537413v1?rss=1 Authors: Haggerty, K. N., Eshelman, S. C., Sexton, L. A., Frimpong, E., Rogers, L. M., Agosto, M. A., Robichaux, M. A. Abstract: Photoreceptor cells in the vertebrate retina have a highly compartmentalized morphology for efficient long-term phototransduction. Rhodopsin, the visual pigment in rod photoreceptors, is densely packaged into the rod outer segment sensory cilium and continuously renewed through essential synthesis and trafficking pathways housed in the rod inner segment. Despite the importance of this region for rod health and maintenance, the subcellular organization of rhodopsin and its trafficking regulators in the mammalian rod inner segment remain undefined. We used super-resolution fluorescence microscopy with optimized retinal immunolabeling techniques to perform a single molecule localization analysis of rhodopsin in the inner segments of mouse rods. We found that a significant fraction of rhodopsin molecules was localized at the plasma membrane in an even distribution along the entire length of the inner segment, where markers of transport vesicles also colocalized. Thus, our results collectively establish a model of rhodopsin trafficking through the inner segment plasma membrane as an essential subcellular pathway in mouse rod photoreceptors. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info Podcast created by Paper Player, LLC

Die Erde ist heute der "blaue" Planet. Früher aber könnte sie vielleicht lila gewesen sein. Und das hat Auswirkungen auf unsere Suche nach außerirdischem Leben. Mehr dazu erfahrt ihr in der neuen Folge der Sternengeschichten. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das hier tun: Mit PayPal (https://www.paypal.me/florianfreistetter), Patreon (https://www.patreon.com/sternengeschichten) oder Steady (https://steadyhq.com/sternengeschichten)

Wie funktioniert Sehen? Schau ins Skript (Seitenzahl im Verzeichnis!) und lerne mit: - Was passiert mit den Pigmenten im Stäbchen? - Was passiert bei der Fototransduktion? - Wie kommt es vom Lichtreiz zur Wahrnehmung? Fachbegriffe: Stäbchen, Lichtreiz, Retina, Fototransduktion, Rezeptorzelle, Depolarisation, Hyperpolarisation, Membranpotential, Rhodopsin, Metarhodopsin II, Retinal, Transducin, Natriumionenkanäle, cGMP, ... Fragen und Feedback? Schreib an biologopodcast@gmail.com Instagram: @biologopodcast Bewerte gern bei applepodcast Keep learning!

Enjoying the show? Please support BFF.FM with a donation. Playlist 0′16″ BITTER ARCS by LORN on THE MAP (Self Released) 5′37″ Halloween by Phoebe Bridgers on Punisher (Dead Oceans) 11′35″ Pale by Helena Deland on Someone New (Luminelle) 13′57″ bop it up! by The Marías on bop it up! - Single (Self Released) 15′02″ crawling in my skin (Actress Remix) by Soccer Mommy on crawling in my skin / circle the drain (remixes) - Single (Loma Vista) 19′22″ Stoned Again by King Krule on Man Alive! (True Panther Sounds) 21′53″ SMD by Pink Siifu on NEGRO (Self released) 26′32″ Remembrance (feat. Zsela) by Actress on Karma & Desire (Ninja Tune) 29′16″ Misanthrope by Shlohmo on Heaven Inc. EP (Friends of Friends) 34′16″ Rhode by Sevdaliza on Shabrang (Twisted Elegance) 37′33″ Headless to Headless by TOBACCO on Hot Wet & Sassy (Rad Cult) 40′18″ 1999 (feat. Danny Brown) by Black Noi$e on OBLIVION (Tan Cressida) 47′30″ Afterlife by Flatbush Zombies on Afterlife - Single (Glorious Dead) 47′56″ Runnin by 21 Savage & Metro Boomin on SAVAGE MODE II (Epic) 50′14″ 03:15 AM / CAVIAR (feat. Ghostface Killah & Infinite Coles) by Everything Is Recorded on FRIDAY FOREVER (XL) 54′00″ Awake (feat. JPEGMAFIA) by Tkay Maidza on Last Year Was Weird, Vol. 2 (4AD) 57′22″ Bloodrush (feat. Haleek Maul) by Andrew Broder, Denzel Curry & Dua Saleh on Bloodrush (feat. Haleek Maul) - Single (Lex) 64′18″ Sinner by Arca on Mutant (Mute Artists) 67′27″ Pressure Points by Nosaj Thing on No Mind - EP (Lucky Me) 69′58″ C'mon Les' Go by AceMo · Les Sins on C'mon Les'Go (Sonic Messengers) 74′49″ Rhodopsin by Scarper on E-Funk (Self Released) 79′57″ Give Me The (Paranoid London Edit) by Paranoid London on PLEDITS#2 (self released) 87′03″ Spiralizer by Shedbug on Honey Mushrooms II - EP (Salt Mines) 92′46″ Blow by DJ Gigola & Kev Koko on Sueño - Single (Live From Earth Klub) 97′17″ Eternal Blue (Wata Igarashi Crossing Remix) by Aurora Halal on Liquiddity (Mutual Dreaming) 105′02″ Road Between (Original Mix) by Jamaica Suk on Gradient (self released) 110′24″ Haunted Seaside Amusements by Skream on Shall Not Fade - 3 Years of Service (Shall Not Fade) Check out the full archives on the website.

Structural and dynamical heterogeneity of water trapped inside Na+-pumping KR2 rhodopsin in the dark state

Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2020.09.28.316596v1?rss=1 Authors: Santra, M., Seal, A., Bhattacharjee, K., Chakrabarty, S. Abstract: Photoisomerisation in retinal leads to a channel opening in the rhodopsins that triggers translocation of an ion/proton. Crystal structures of rhodopsins contain several structurally conserved water molecules. It has been suggested that water plays an active role in facilitating the ion pumping/translocation process by acting as a lubricant in these systems. In this work, we investigate the localisation, local structure and dynamics of water molecules along the channel for the resting/dark state of KR2 rhodopsin. Employing 1.5 s long atomistic molecular dynamics (MD) simulations of this trans-membrane protein system, we demonstrate the presence of five distinct water containing pockets/cavities separated by gateways controlled by the protein side-chains. We present evidence of significant structural and dynamical heterogeneity in the water molecules present in these cavities. The exchange time-scale of these buried water with bulk ranges from tens of nanoseconds to >1.5 s. The translational and rotational dynamics of buried water are found to be strongly dependent on protein cavity size and local interactions with possible functional significance. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info

High-sensitivity vision restoration via ectopic expression of chimeric rhodopsin in mice

Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2020.09.17.301523v1?rss=1 Authors: Katada, Y., Yoshida, K., Kobayashi, K., Hideyuki, O., Kandori, H., Tsubota, K., Kurihara, T. Abstract: To achieve mammalian rhodopsin-mediated amplification via G protein activation using retinal gene therapy, we incorporated human rhodopsin cytoplasmic loops into Gloeobacter rhodopsin, thereby generating Gloeobacter and human chimeric rhodopsin (GHCR). Photoreception requires amplification by mammalian rhodopsin through G protein activation, which requires a visual cycle. In a murine model of inherited retinal degeneration, we induced retinal GHCR expression by intravitreal injection of a recombinant adeno-associated virus vector. Retinal explant and visual thalamus electrophysiological recordings, behavioral tests, and histological analysis showed that GHCR restored dim-environment vision and prevented the progression of retinal degeneration. Thus, GHCR may be a potent clinical tool for the treatment of retinal disorders. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info

Temperature Dependence of the Krokinobacter rhodopsin 2 Kinetics

Link to bioRxiv paper: http://biorxiv.org/cgi/content/short/2020.07.24.219782v1?rss=1 Authors: Eberhardt, P., Slavov, C., Sörmann, J., Bamann, C., Braun, M., Wachtveitl, J. Abstract: Here we applied target analysis to a temperature dependent flash photolysis dataset of the light-driven sodium ion pump Krokinobacter rhodopsin 2 (KR2) at sodium pumping conditions. With an increase in temperature from 10 - 40 {degrees}C, the overall photocycle duration was accelerated by a factor of six, while single transitions like the L to M transition increased by a factor of 40. Using kinetic modeling with the Eyring constraint as well as spectral corrections on the datasets the spectral position as well as the equilibria of the different photointermediates could be resolved. The results provide further insight into KR2s photocycle and energetics. Copy rights belong to original authors. Visit the link for more info

From the Fourth Symposium on Giant Virus Biology in Germany, Vincent, Rich, and Nels speak with Assaf, Stephen, and Alexandra about their careers and their work on giant viruses that infect ocean hosts: Emiliana huxleyi, Aureococcus anophagefferans, and a choanoflagellate. Hosts: Vincent Racaniello, Rich Condit, and Nels Elde Guests: Assaf Vardi, Stephen Wilhelm, and Alexandra Worden Subscribe (free): iTunes, Google Podcasts, RSS, email Become a patron of TWiV! Links for this episode 4th Ringberg Symposium on Giant Virus Biology In-plaque mass spectrometry imaging (Nature Micro) Infection by brown tide virus, AaV (Front Micro) Choano virus with a rhodopsin photosystem (PNAS) Timestamps by Jolene. Thanks! Intro music is by Ronald Jenkees. Send your virology questions and comments to twiv@microbe.tv

From the Fourth Symposium on Giant Virus Biology in Germany, Vincent, Rich, and Nels speak with Assaf, Stephen, and Alexandra about their careers and their work on giant viruses that infect ocean hosts: Emiliana huxleyi, Aureococcus anophagefferans, and a choanoflagellate. Hosts: Vincent Racaniello, Rich Condit, and Nels Elde Guests: Assaf Vardi, Stephen Wilhelm, and Alexandra Worden Subscribe (free): iTunes, Google Podcasts, RSS, email Become a patron of TWiV! Links for this episode 4th Ringberg Symposium on Giant Virus Biology In-plaque mass spectrometry imaging (Nature Micro) Infection by brown tide virus, AaV (Front Micro) Choano virus with a rhodopsin photosystem (PNAS) Timestamps by Jolene. Thanks! Intro music is by Ronald Jenkees. Send your virology questions and comments to twiv@microbe.tv

Nels and Vincent reveal a new choanoflagellate that forms multicellular cup shaped colonies that respond to light to alternate between feeding and swimming behavior. Hosts: Nels Elde and Vincent Racaniello Subscribe (free): iTunes, Google Podcasts, RSS, email Become a patron of TWiEVO Microbial accomplices in multicellularity (TWiEVO 11) Light regulated collective contractility (Science) Image credit Letters read on TWiEVO 48 Time stamps by Jolene. Thanks! Science Picks Nels - How to write a great science paper by Cormac McCarthy Vincent - Natural Selection Store Music on TWiEVO is performed by Trampled by Turtles Send your evolution questions and comments to twievo@microbe.tv

Fish is Brain and Eye Food

Talk to a Dr. Berg Keto Consultant today and get the help you need on your journey (free consultation). Call 1-540-299-1557 with your questions about Keto, Intermittent Fasting, or the use of Dr. Berg products. Consultants are available Monday through Friday from 8:30 am to 9 pm EST. Saturday & Sunday 9 am to 5 pm EST. USA Only. Take Dr. Berg's Free Keto Mini-Course! AGEs: https://www.youtube.com/watch?v=oZuK8... In this podcast, I want to go over the interesting benefits of fish for your brain and your eyes. Fish are so beneficial for your brain and your eyes because of DHA. But, not all fish have high levels of DHA. What is DHA? - DHA is an omega 3 fatty acid. It's used as a primary structural component of the brain and the retina. If you're low in DHA, it can affect many things, including your cognitive function and your mood. Foods rich in DHA (Per 100g): • Caviar - 3400mg • Atlantic Mackerel -1400mg • Anchovies - 1292mg • Atlantic Salmon -1115mg • Herring - 1105mg • Chinook Salmon - 944mg • Blue Fin Tuna - 890mg • Beef Brain - 855mg • Microalgae (for vegans) There are cofactors that allow DHA to work in the brain and in the eyes which are zinc and iodine. You can get both of these cofactors when you consume seafood. DHA is also needed to make Rhodopsin. Rhodopsin is a light-sensitive protein in the eye that's mainly involved with low-level light. If you have a hard time seeing at night, you may need DHA or vitamin A. Dr. Eric Berg DC Bio: Dr. Berg, 51 years of age is a chiropractor who specializes in weight loss through nutritional & natural methods. His private practice is located in Alexandria, Virginia. His clients include senior officials in the U.S. government & the Justice Department, ambassadors, medical doctors, high-level executives of prominent corporations, scientists, engineers, professors, and other clients from all walks of life. He is the author of The 7 Principles of Fat Burning. ABOUT DR. BERG: https://bit.ly/2FwSQQT DR. BERG'S STORY: https://bit.ly/2RwY5GP DR. BERG'S SHOP: https://bit.ly/2RN11yv DR. BERG'S VIDEO BLOG: https://bit.ly/2AZYyHt DR. BERG'S HEALTH COACHING TRAINING: https://bit.ly/2SZlH3o Follow us on FACEBOOK: https://www.messenger.com/t/drericberg TWITTER: https://twitter.com/DrBergDC YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/drericberg123 Send a Message to Dr. Berg and his team: https://www.messenger.com/t/drericberg

Host Kevin Patton previews the content of the upcoming full episode, which focuses on powering up how we do dissection activities. There's more... a few content updates... plus feedback from listener Mindi Fried, some word dissections and a recommendation from The A&P Professor Book Club. If you cannot see or activate the audio player click here. Questions & Feedback: 1-833-LION-DEN (1-833-546-6336)Follow The A&P Professor on Twitter, Facebook, Blogger, Nuzzel, Tumblr, or Instagram! Topics 1 minute Summer Neuroscience Workshop Ganglion cells in the retina Powering up our dissection activities Dissection lists Pre-dissection activity Feedback 4 minutes Mindi Fried weighs in on the value of preview episodes. As we approach the anniversary of this podcast, let's hear what you think! podcast@theAPprofessor 1.833.LION.DEN (1.833.546.6336) Word Dissections 6 minutes Suprachiasmatic nucleus (SCN) Melanopsin Rhodopsin Photopsin Circadian Book Club 3 minutes The Physician (The Cole Trilogy Book 1) by Noah Gordon Book details: amzn.to/2LzEvDO Historical fiction Story of a European who studies medicine under Persian physician Avicenna (Ibn Sina) my-ap.us/2ShqeOD If the hyperlinks here are not active, go to TAPPradio.org to find the episode page. More details at the episode page. Transcript available at the script page. Listen to any episode on your Alexa device. Join The A&P Professor social network: Blog Twitter @theAPprofessor Facebook theAPprofessor Instagram theAPprofessor YouTube Amazon referrals help defray podcasting expenses.Transcript and captions for this episode are supported by theAmerican Association of Anatomists.anatomy.org The Human Anatomy & Physiology Societyalso provides support for this podcast.theAPprofessor.org/haps(Clicking on sponsor links helps let them know you appreciate their support of this podcast!)

LIGHT TALK Episode 62 - "Tierra del Fuego"

In this episode of LIGHT TALK, the Lumen Brothers discuss everything from Puka Shells and Moroccan Love Beads, to the Tony Awards Show. Join Steve, Stan, and David as they pontificate about: When to use Time Code, The Rock Roller Palace, Steve's New York Blues Musical Opening, Singapore Time Zones, Favorite Colors for Running Lights, What's Good for Submariners is Good for Steve, Polyester Leisure Suits, Bleaching Out the Rhodopsin, Military Night Vision, Suggestions for a Good LED Par, The SL PunchLite 220, Is an LED PAR really a "PAR"?, The German Light Products X4 Atom, The Bum Wad Wonder, Why Do We Have Award Shows?, Tony Award History, The Amazing Parkland Kids and their Teacher Melody Herzfeld, Bob Dickinson's Tony Award Show Lighting Design, and The Value of Agents... and How Much to Pay Them. Nothing is Taboo, Nothing is Sacred, and Very Little Makes Sense.

RFT 142: Night Vision

Ready For Takeoff - Turn Your Aviation Passion Into A Career

It is estimated that once fully adapted to darkness, the rods are 10,000 times more sensitive to light than the cones, making them the primary receptors for night vision. Since the cones are concentrated near the fovea, the rods are also responsible for much of the peripheral vision. The concentration of cones in the fovea can make a night blindspot in the center of the field of vision.To see an object clearly at night, the pilot must expose the rods to the image.This can be done by looking 5° to10° off center of the object to be seen.This can be tried in a dim light in a darkened room. When looking directly at the light, it dims or disappears altogether. When looking slightly off center, it becomes clearer and brighter. When looking directly at an object, the image is focused mainly on the fovea, where detail is best seen. At night, the ability to see an object in the center of the visual field is reduced as the cones lose much of their sensitivity and the rods become more sensitive. Looking off center can help compensate for this night blind spot. Along with the loss of sharpness (acuity) and color at night, depth perception and judgment of size may be lost. Dark Adaptation Dark adaptation is the adjustment of the human eye to a dark environment. That adjustment takes longer depending on the amount of light in the environment that a person has just left. Moving from a bright room into a dark one takes longer than moving from a dim room and going into a dark one. While the cones adapt rapidly to changes in light intensities, the rods take much longer. Walking from bright sunlight into a dark movie theater is an example of this dark adaptation period experience. The rods can take approximately 30 minutes to fully adapt to darkness. A bright light, however, can completely destroy night adaptation, leaving night vision severely compromised while the adaptation process is repeated. Scanning techniques are very important in identifying objects at night. To scan effectively, pilots must look from right to left or left to right. They should begin scanning at the greatest distance an object can be perceived (top) and move inward toward the position of the aircraft (bottom). For each stop, an area approximately 30° wide should be scanned. The duration of each stop is based on the degree of detail that is required, but no stop should last longer than 2 to 3 seconds. When moving from one viewing point to the next, pilots should overlap the previous field of view by 10°. Off-center viewing is another type of scan that pilots can use during night flying. It is a technique that requires an object be viewed by looking 10° above, below, or to either side of the object. In this manner, the peripheral vision can maintain contact with an object. With off-center vision, the images of an object viewed longer than 2 to 3 seconds will disappear. This occurs because the rods reach a photochemical equilibrium that prevents any further response until the scene changes. This produces a potentially unsafe operating condition. To overcome this night vision limitation, pilots must be aware of the phenomenon and avoid viewing an object for longer than 2 or 3 seconds. The peripheral field of vision will continue to pick up the object when the eyes are shifted from one off- center point to another. Several things can be done to help with the dark adaptation process and to keep the eyes adapted to darkness. Some of the steps pilots and flight crews can take to protect their night vision are described in the following paragraphs. If, during the flight ,any high intensity lighting areas are encountered, attempt to turn the aircraft away and fly in the periphery of the lighted area.This will not expose the eyes to such a large amount of light all at once. If possible, plan your route to avoid direct over flight to built-up, brightly lit areas. Flight deck lighting should be kept as low as possible so that the light does not monopolize night vision. After reaching the desired flight altitude, pilots should allow time to adjust to the flight conditions.This includes readjustment of instrument lights and orientation to outside references. During the adjustment period, night vision should continue to improve until optimum night adaptation is achieved. When it is necessary to read maps, charts, and checklists, use a dim white light flashlight and avoid shining it in your or any other crew member’s eyes. Often time, pilots have no say in how airfield operations are handled, but listed below are some precautions that can be taken to make night flying safer and help protect night vision. •Airfield lighting should be reduced to the lowest usable intensity. •Maintenance personnel should practice light discipline with headlights and flashlights. •Position the aircraft at a part of the airfield where the least amount of lighting exists. If a night flight is scheduled, pilots and crewmembers should wear neutral density (N-15) sunglasses or equivalent filter lenses when exposed to bright sunlight. This precaution increases the rate of dark adaptation at night and improves night visual sensitivity. Unaided night vision depends on optimum function and sensitivity oftherods of the retina. Lack of oxygen to the rods (hypoxia) significantly reduces their sensitivity. Sharp clear vision(with the best being equal to 20–20 vision) requires significant oxygen especially at night. Without supplemental oxygen, an individual’s night vision declines measurably at pressure altitudes above 4,000 feet. As altitude increases, the available oxygen decreases, degrading night vision. Compounding the problem is fatigue, which minimizes physiological well being. Adding fatigue to high altitude exposure is a recipe for disaster. In fact, if flying at night at an altitude of 12,000 feet, the pilot may actually see elements of his orher normal vision missing or not in focus. Missing visual elements resemble the missing pixels in a digital image while unfocused vision is washed out. For the pilot suffering the effects of hypoxia, a simple descent to a lower altitude may not be sufficient to reestablish vision. For example, a climb from 8,000 feet to 12,000 feet for 30 minutes does not mean a descent to 8,000 feet will rectify the problem. Visual acuity may not be regained for over an hour. Thus, it is important to remember, altitude and fatigue have a profound effect on a pilot’s ability to see. •Select approach and departure routes that avoid highways and residential areas where illumination can impair night vision. Night flight can be more fatiguing and stressful than day flight, and many self-imposed stressors can limit night vision. Pilots can control this type of stress by knowing the factors that can cause self-imposed stressors.

RFT 096: Night Flying

Ready For Takeoff - Turn Your Aviation Passion Into A Career

Night flying is generally smoother and features less communications traffic congestion than daytime flying. But to have a safe night flight, the pilot needs to be extra vigilant in several areas. For starters, it is much more difficult to find a suitable area for an emergency landing at night, so you might want to adjust your route of flight to remain within a reasonable distance of suitable emergency airports. That might necessitate flying slightly higher at night to maximize gliding distance. Flying higher, however, has its own downside at night, since vision is directly affected by oxygen level. Consider using supplemental oxygen if flying above 5,000 feet. Prepare your eyes for night vision by wearing sunglasses for at least 30 minutes before dusk. Rhodopsin - visual purple - enhances the sensitivity of the rods in your eyes. Once your eyes are dark-adapted, they can discern the light of a candle at 2 miles. Even a brief flash of light will bleach out the rhodopsin and destroy the enhanced night vision. Rhodopsin is insensitive to red light. Have at least two flashlights available, and keep instrument lights as dim as possible. Currency requirements to carry passengers: 3 full stop landings within an hour of sunset or sunrise during the preceding 90 days.

In Folge O haben wir endlich wieder einen Gast an der Angel, außerdem folgende spannende Themen: - UV-Strahlung ist schädlich. Und in den letzten 20 Jahren scheint sie hier auf der Erde noch gefährlicher geworden zu sein. Das liegt hauptsächlich am /*/Ozonloch/*/ bzw. eigentlich an der allgemein geschwächten Ozonschicht. Das Ozonloch selbst ist eigentlich ein Phänomen, das nur einmal im Jahr entsteht. Was der Südpol und FCKW damit zu tun haben erklärt uns Max. - Unser Gast Jakob erklärt uns was es mit /*/Obsoleszenz/*/ also dem Verschleis bzw. Altern von Produkten auf sich hat. Dabei zieht er klare Linien zwischen natürlicher Obsoleszenz, Nutzungsobsoleszenz, geplanter Obsoleszenz und psychologischer Obsoleszenz. Als Hilfe die bösartigen Formen zu erkennen gibt er uns murks-nein-danke.de und ifixit.com an die Hand. - Zum Sehen verhilft uns ein etwa 1870 entdeckter Stoff namens Rhodopsin. Verwandte Moleküle - die wir per Viren in andere Körperzellen übertragen können - setzen durch Licht gesteuert elektrische Ströme frei. Diese Kombination aus Optik und Genetik - die /*/Optogenetik/*/ - ermöglicht uns mit Lichtpulsen Schmerzen auszuschalten oder bringt ein Herz zum schlagen. Wir wünschen beste Unterhaltung.

Differentielle Proteomanalyse und Charakterisierung von Oberflächenproteinen des retinalen Pigmentepithels gesunder und an ERU erkrankter Pferde

Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07

Die equine rezidivierende Uveitis (ERU) ist eine sehr häufig auftretende autoimmune Augenerkrankung bei Pferden, welche meist mit dem Verlust der Sehfähigkeit der betroffenen Augen einhergeht. Da die ERU das einzig spontane Tiermodell für die humane autoimmune Uveitis darstellt, ist die Erforschung der zugrundeliegenden Pathomechanismen der ERU nicht nur veterinärmedizinisch, sondern auch für die Humanmedizin von großer Bedeutung. Charakteristisch für die ERU sind der Zusammenbruch der Blut-Retina-Schranke (BRS) und die Infiltration von autoaggressiven T-Lymphozyten in das innere Auge mit anschließender Zerstörung retinaler Strukturen. Beim Pferd wird die BRS, aufgrund der weitestgehend avaskulären Retina, hauptsächlich von der äußeren Komponente der BRS gebildet, dem retinalen Pigmentepithel (RPE). Im physiologischen Zustand stellt das RPE durch feste Zell-Zellverbindungen sowohl eine stabile mechanische, als auch durch seine Fähigkeit, mit Mediatoren des Immunsystems kommunizieren und interagieren zu können, eine effektive immunologische Barriere dar. Die im Verlauf der ERU stattfindenden pathophysiologischen Mechanismen, welche für den Zusammenbruch dieser Barriere verantwortlich sind, konnten bislang nicht ausreichend geklärt werden. Vor allem Änderungen im Expressionsmuster des Zelloberflächenproteoms könnten hierbei aufgrund der ständigen Interaktion und Kommunikation der RPE-Zellen mit ihrer Umgebung eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb war es das Ziel dieser Arbeit, differentiell regulierte Zelloberflächen-proteine zwischen gesunden und uveitischen RPE-Zellen zu detektieren, welche maßgeblich an der Pathogenese der ERU beteiligt sein könnten. Um so nah wie möglich die am RPE in vivo stattfindenden physiologischen und pathophysiologischen Prozesse widerspiegeln zu können, wurden RPE-Zelloberflächenproteine von gesunden und an ERU erkrankten Pferden in dieser Studie mittels einer neuartigen in situ Biotinylierungsmethode angereichert und anschließend massenspektrometrisch analysiert. Dabei konnten insgesamt 148 Proteine identifiziert werden, von denen 81,8 % Plasmamembranproteine waren, was deutlich für den Erfolg der neuartigen Anreicherungsmethode sprach. Unter den 148 insgesamt identifizierten Proteinen befanden sich 27 differentiell regulierte Proteine, wovon in uveitischem RPE drei hoch- und 24 herunterreguliert waren. Neben den für RPE-Zellen klassischen Proteinen wie RPE65, Rhodopsin und S-Arrestin konnten auch mehrere Proteine detektiert werden, die unseres Wissens zuvor noch nicht in RPE-Zellen beschrieben wurden, wie der Glukosetransporter 4, Synaptotagmin 1 und Peripherin 2. Funktionell besonders interessant fanden wir die vier Proteine Synaptotagmin 1, Basigin, Collectrin und Perpherin 2, welche alle mit einer verminderten Expression in uveitischem RPE zu finden waren. Interessanterweise ergab sich aus einer Pathway-Analyse für alle vier Proteine eine Beteiligung an „Visual Functions“ und „Immunological Diseases“. Mittels weiterführender Analysen wie der Durchflusszytometrie, der Immunhistologie und der Quantifizierung der Protein-Fluoreszenzintensitäten ist es gelungen die bereits massenspektrometrisch identifizierte verminderte Expression von Synaptotagmin 1, Basigin, Collectrin und Perpherin 2 zu verifizieren und die Proteine näher zu charakterisieren. Die in dieser Arbeit präsentierte neuartige in situ Biotinylierungsmethode zur Anreicherung von Oberflächenproteinen, welche anschließend mittels LC-MS/MS identifiziert wurden, erwies sich als sehr effektive und innovative Methode, um Oberflächenproteine so nah wie möglich in ihrem physiologischen und pathophysiologischen in vivo Vorkommen zu untersuchen. Daher liefert der in dieser Arbeit generierte Datensatz der differentiell regulierten Proteine zwischen gesunden und uveitischen RPE-Zellen eine solide Grundlage für weitere funktionelle Analysen zur Aufklärung der Pathogenese der ERU.

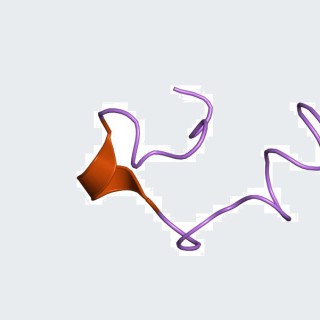

Richard Neutze discusses a structural analysis of light-induced structural changes in the visual pigment rhodopsin.

Die Bradykinin B1 und B2 Rezeptoren als Modell für die Untersuchung der Regulation G-Protein-gekoppelter Rezeptoren

Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 16/19

Die Familie A der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) bildet die größte und vielfältigste aller Transmembranrezeptorfamilien. Ihre Mitglieder spielen eine wesentliche Rolle in fast allen (patho)physiologischen Prozessen. Nach Agonistenbindung aktivieren GPCRs, wie ihr Name andeutet, heterotrimere G-Proteine aber auch G-Protein-unabhängige Signalwege. Die verschiedenen aktiven G-Proteinuntereinheiten (Gα-GTP und βγ) induzieren nach Dissoziation vom Rezeptor entsprechende Signalkaskaden z.B. über Phospholipase A und Cβ. Um eine Fehlregulation zellulärer Prozesse z.B. durch „Überstimulation“ zu verhindern, unterliegen GPCRs strengen Regulationsmechanismen, die ihre Fähigkeit zur Signaltransduktion und ihre Verfügbarkeit an der Zelloberfläche bestimmen. Die Bradykininrezeptoren B1 und B2 (B1R, B2R) gehören zur Familie A der GPCRs, also zu den Rhodopsin-ähnlichen GPCRs, und werden durch die pro-inflammatorischen Peptide desArg9-Bradykinin/desArg10-Kallidin (DABK/DAK) bzw. Bradykinin (BK)/Kallidin aktiviert. Im Gegensatz zum konstitutiv exprimierten B2R, der nach Stimulation schnell desensitisiert und internalisiert wird, erfolgt eine B1R-Expression fast ausschließlich unter pathophysiologischen Bedingungen über Induktion durch Zytokine. Nach Stimulation wird der B1R nicht internalisiert, sondern verbleibt an der Zelloberfläche. Beide Rezeptoren koppeln sowohl an Gαq/11 als auch an Gαi und aktivieren somit weitgehend identische Signalwege [vor allem Phospholipase Cβ (PLCβ) und „mitogen activated protein kinase“ (MAPK)-Kaskaden]. Durch ihre - besonders im Hinblick auf ihre Internalisierungs-eigenschaften - konträre Regulation, stellen die Bradykininrezeptoren ein interessantes Modell zur Untersuchung regulatorischer Mechanismen und deren Einflüsse auf die Signalübertragung von GPCRs dar. Beide Bradykininrezeptoren spielen bei inflammatorischen Prozessen eine Rolle. Sie fördern die Ausschüttung pro-inflammatorischer Zytokine und rekrutieren Immunzellen. Während entzündlicher Ereignisse kommt es zu erhöhter Zytokinfreisetzung z.B. von Interleukin-1β (IL-1β) und dadurch zur de novo Synthese von B1R. Pro-inflammatorische Zytokine wie IL-1β, die zur B1R-Expression führen, induzieren unter anderem aber auch einen Anstieg der Körpertemperatur (Fieber), eine häufige Begleiterscheinung inflammatorischer Vorgänge. Trotz des bekannten Zusammenhangs zwischen Inflammation und erhöhter Temperatur war über den Einfluss eines Temperaturanstiegs auf Membranrezeptoren und ihre Signalvermittlung auf zellulärer Ebene bisher nur sehr wenig bekannt. In dieser Arbeit wurde - unseres Wissens nach - erstmals auf die Temperatur als regulatorische Komponente für GPCR-vermittelte Signalübertragung eingegangen. Am Beispiel der Bradykininrezeptoren wurde gezeigt, dass die Stärke der Signalübertragung von GPCRs signifikant durch eine Temperaturerhöhung von 37°C auf 41°C beeinflusst werden kann. Hierbei war jedoch zwischen einer Temperaturabhängigkeit des Signalwegs selbst und einer rezeptorspezifischen Temperatursensitivität zu unterscheiden. So wurde die Aktivierung von ERK1/2 unter pathophysiologisch erhöhter Temperatur (41°C; normale Körpertemperatur: 37°C) signifikant gesteigert, unabhängig davon ob sie durch B1 oder B2 Rezeptoren stimuliert wurde. Die gesteigerte Aktivität PLCβ-vermittelter Signalkaskaden bei 41°C konnte hingegen auf eine nur für den B1R spezifische Temperaturabhängigkeit zurückgeführt werden. Diese Beobachtung zusammen mit der Tatsache, dass die B1R-Expression unter pathophysiologischen Bedingungen besonders induziert wird, deutet darauf hin, dass der B1R in Kombination mit Fieber eine verstärkte Wirkung im Organismus haben könnte. Ob diese Heilungs-fördernd oder -abträglich wirkt, müsste noch genauer untersucht werden. Neben dem Einfluss der Temperatur wird die Signalübertragung der GPCRs durch die jeweiligen Rezeptorkonformationen und die sich daraus ergebenden Funktionsunterschiede bestimmt. Die Familie A der GPCRs wird durch einige hoch konservierte Strukturmerkmale wie die E/DRY-Sequenz mit R3.50 in der dritten Transmembrandomäne (TM) oder die NPXXY-Sequenz am Ende der siebten TM charakterisiert. Publizierte Ergebnisse deuten darauf hin, dass bovines Rhodopsin durch eine Salzbrücke zwischen R3.50135 (TM3) und E6.30247 (TM6), auch „ionic lock“ genannt, im inaktiven Zustand gehalten wird. Der B2R ist einer der wenigen Peptid-GPCRs, der ein Glutamat an Position 6.30 (E6.30238) trägt, und eignete sich daher zur Untersuchung der Anwesenheit und Funktion eines möglichen „ionic lock“ auch in „nicht-Rhodopsin“-GPCRs. Für alle bisher entsprechend untersuchten GPCRs ist bekannt, dass R3.50 für eine effiziente G-Protein-Aktivierung unabdingbar ist (selbiges wurde in der vorliegenden Arbeit auch für den B2R bestätigt). Die funktionelle Analyse eines „ionic lock“ anhand einer R3.50 Mutation und G-Protein-abhängiger Kaskaden ist deshalb nicht möglich. Die Rolle eines „ionic lock“ im Hinblick auf G-Protein-unabhängige Mechanismen wie die Rezeptorinternalisierung, einem wichtigen Regulationsschritt für die meisten GPCRs, wurde bisher jedoch noch nicht untersucht. In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals gezeigt, dass die Rezeptorendozytose durch Mutation von R3.50128 zu Alanin (R3.50128A), im Gegensatz zur G-Protein-Aktivierung, nicht zum Erliegen kommt. Die mutierten Rezeptorkonstrukte wiesen sogar ein konstitutives Internalisierungsverhalten auf. Dies verwies auf unterschiedliche Funktionen dieser Aminosäure bei der G-Protein-vermittelten Signaltransduktion und bei der Rezeptorinternalisierung. Ein Aufbrechen des möglichen „ionic lock“ durch Mutation von E6.30238 zu Alanin oder Arginin resultierte ebenfalls in konstitutiv internalisierenden Rezeptorkonstrukten. Im Gegensatz zur Endozytose zeigten diese Mutanten zwar keine konstitutive Signalübertragung, wurden aber auch durch prinzipiell als Antagonisten klassifizierte Verbindungen effizient aktiviert. Diese Ergebnisse legen einen mehrstufigen Aktivierungsprozess nahe, dessen Stufen sich durch verschiedene Rezeptorkonformationen mit unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten für die G-Protein-Rekrutierung/Aktivierung oder mit der Internalisierungsmaschinerie [GPCR-Kinasen (GRKs), Arrestine] auszeichnen. Der wechselseitige Austausch der beiden hoch konservierten Aminosäuren R3.50128 und E6.30238 ermöglichte wahrscheinlich die Bildung eines inversen „ionic lock“, wodurch normales B2R-Verhalten wieder hergestellt wurde. Diese Arbeit zeigt somit erstmals, dass ein Aufbrechen eines möglichen „ionic lock“ in einem Peptidrezeptor unterschiedliche Auswirkungen für die Prozesse der G-Protein-Aktivierung und der Rezeptorendozytose haben kann. Dadurch wird die Annahme bestärkt, dass es bei einem GPCR mehrere aktive Konformationen geben kann, die unterschiedliche Affinitäten gegenüber regulatorischen Proteinen (GRKs, Arrestinen) oder Effektoren (G-Proteinen, Arrestinen) aufweisen und dadurch differenziert zelluläre Signale auslösen können. Die Aufklärung der unterschiedlichen Aktivierungsmechanismen von GPCRs in Kombination mit der Herstellung von Verbindungen z.B. sogenannten „small molecule compounds“, die bestimmte Rezeptorkonformationen mit ihren signalspezifischen Eigenschaften stabilisieren können, wäre möglicherweise für die Entwicklung von Agonisten oder Antagonisten, die nur ganz bestimmte Signalwege modulieren und so eine optimierte therapeutische Anwendung erlauben, hilfreich.

How do marine animals sense the world around them? This month on Naked Oceans we explore the many ways aquatic critters see, sniff, and hear in their watery realm. We discover how tiny fish and lobsters find their way back home, we chat with a scientist who sends out underwater robots to listen for whales - even in the middle of a raging storm. And in Critter of the Month a legendary ichthyologist tells us a fantastic story about a shark on a plane. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

How do marine animals sense the world around them? This month on Naked Oceans we explore the many ways aquatic critters see, sniff, and hear in their watery realm. We discover how tiny fish and lobsters find their way back home, we chat with a scientist who sends out underwater robots to listen for whales - even in the middle of a raging storm. And in Critter of the Month a legendary ichthyologist tells us a fantastic story about a shark on a plane. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

A protein required for light sensation also plays a role in thermosensing in the fruit fly.

Analysis of Multiprotein Complexes in the Mammalian REtina

Fakultät für Biologie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 03/06

Eine große Gruppe genetisch vererbter Erblindungskrankheiten steht im Zusammenhang mit Mutation in Genen, die in Photorezeptoren exprimiert sind. Diese Mutationen führen nicht nur zu einer Beeinträchtigung des mutierten Proteins selbst, sondern auch zu einer Störung von funktionell nachgeschalteten Proteinnetzwerken. In der Folge ändern sich die Zusammensetzung von Multiproteinkomplexen sowie die Proteinlokalisation, was schwerwiegende physiologische Konsequenzen nach sich zieht. Alleine im lichtwahrnehmenden Molekül Rhodopsin sind mehr als hundert unterschiedliche Mutationen beschrieben worden, die vermutlich im Zusammenhang mit Retinitis pigmentosa, einer degenerativen Erkrankung der Retina, stehen (http://www.sph.uth.tmc.edu/RetNet/). In Saccharose-Dichte Gadienten Experimenten von Dr. Magdalena Swiatek-deLange, die dieser Studie vorangegangen sind, wurde Rhodopsin als Teil eines potentiellen Rhodopsin/Ras Homolog Gene Family, Member A (RhoA)/Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (Rac1)/RhoKinase II (Rock II)/ Collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) Signal-Multiproteinkomplexes in Außensegmenten von Stäbchen Photorezeptoren (ROS) identifiziert, welcher im Zuge dieser Studie bestätigt und eingehender untersucht wurde. Ein Zusammenhang zwischen einer Rhodopsin-vermittelten Degeneration von Photorezeptoren und der Regulation des Cytoskeletts durch die kleine GTPase Rac1, wurde von Chang und Kollegen (Chang and Ready, 2000) hergestellt. Sie haben gezeigt, dass die Expression von dominant-aktivem Rac1 in Rhodopsin-Null Mutanten von Drosophila die Rhabdomer Morphogenese erhalten kann. In Zellen fungiert Rac1 durch den Wechsel zwischen einem inaktiven, vorwiegend cytosolischen und einem aktiven, überwiegend membranassoziierten Zustand, als molekularer Schalter in der Signaltransduktion und vermittelt Signale von Membranrezeptoren an das Cytoskelett. Obwohl die Rolle von Rac1 bereits in einer großen Zahl unteerschiedlicher Zellen untersucht worden ist, ist seine Funktion in Photorezeptoren noch immer weitgehend ungeklärt. Die wenigen vorhanden Studien, in denen beispielsweise gezeigt wurde, dass Rac1 an der Fusion von Rhodpsintransportcarriern in Rana barlandieri (Deretic et al., 2004) oder auch an der lichtinduzierten Degeneration von murinen Photorezeptoren beteiligt ist (Belmonte et al., 2006), machen aber deutlich, dass Rac1 ein für die Funktion und Regulation von Photorezeptoren wichtiges Molekül ist. In dieser Studie wurde daher die Rolle von Rac1 in Photorezeptoren eingehender untersucht und ein Rac1-Interaktom in ROS, bestehend aus 22 Interaktoren, identifiziert. Von diesen 22 identifizierten Interaktoren sind fünf bereits als Interaktoren von Rac1 beschrieben worden, darunter CRMP2, einer der Hauptregulatoren von Polarität in neuronalen Zellen, sowie die cytoskelettalen Proteine Aktin ( and und Tubulin ( and Unter den 17 neuen potentiellen Rac1 Interaktoren befindet sich das Aryl Hydrocarbon Receptor-Interacting Protein Like 1 (AIPL1), das im Zusammenhang mit Leberscher kongenitaler Amaurose (LCA) sowie mit retinalem Proteintransport steht (Sohocki et al., 2000), sowie eine Reihe von Proteinen, die Teil der Phototransduktionskaskade sind, wie die Untereinheit der 3´, 5´-cyclic-GMP Phosphodiesterase 6, Recoverin, Arrestin sowie die , und Untereinheiten von Transducin. Rac1 verbindet damit die Lichtwahrnehmung durch Rhodopsin mit einer Regulation des Cytoskeletts und legt damit eine Interdependenz von Lichtwahrnehmung mit einer korrekten zellulären und funktionalen Struktur von Photorezeptoren nahe. In dieser Studie wurde nicht nur die Existenz des potentiellen Rhodopsin/RhoA/Rac1/Rock II/CRMP2 Multiproteinkomplexes in ROS bestätigt, sonder auch eine lichtabhängige Dynamik und Interaktion der einzelnen Komplexbestandteile beschrieben. In Übereinstimmung mit Daten aus verschiedenen Organismen ((Wieland et al., 1990), (Petrov et al., 1994), (Balasubramanian and Slepak, 2003)) konnte eine lichtabhängige Aktivierung von Rac1 in ROS von Schweinen nachgewiesen werden. Während lichtaktiviertes, GTP-gebundenes Rac1 überwiegend membranassoziiert vorliegt, konnte in dunkeladaptierten ROS insgesamt nur eine sehr geringe Menge an aktivem Rac1 detektiert werden. Des Weiteren wurden in dieser Studie auch deutliche Hinweise geliefert, die auf eine CRMP2 vermittelte Verbindung von Rac1 und RhoA assoziierten Signalwegen hinweisen, wohingegen die Kinase Rock II nur Teil des RhoA assoziierten Signalkomplexes zu sein scheint. Als Funktion von CRMP2 liegt daher eine Rolle als physiologischer Schalter nahe, der die Balance zwischen Rac1 und RhoA vermittelter Signaltransduktion koordiniert. Eine solche Funktion für CRMP2 wurde von Ariumura und Kollegen bereits für die Signaltransduktion in Neuronen vorgeschlagen (Arimura et al., 2000). Um die Signaltransduktion von CRMP2 in ROS eingehender untersuchen zu können, sind CRMP2 Antikörper unabdingbar, welche aber zu Beginn dieser Arbeit kommerziell nicht erhältlich waren. Daher war die Produktion und Charakterisierung von monoklonlalen CRMP2 spezifischen Antikörpern ein wichtiger Teil dieser Studie. Von den vier erhaltenen stabilen Linien monoklonaler, CRMP2 spezifischer Antikörper waren alle für den Einsatz im Western Blot sowie in der Immunohistochemie geeignet, aber nur ein Antikörper erwies sich auch als geeignet für die Immunopräzipitation von nativem CRMP2 aus primärem retinalen Gewebe. Dieser Antikörper stellt damit ein exzellentes Werkzeug für die weitere Charakterisierung der Funktion von CRMP2 in ROS dar. Drei Klassen von Proteinen regulieren die Aktivität von Rac1. Sie alle haben einen Einfluss auf den GTP/GDP-Austausch. Einer dieser Regulatoren ist der Rho GDP Dissociation Inhibitor (RhoGDI). Er kontrolliert die Interaktion von Rac1 mit weiteren regulatorischen Proteinen und Effektoren, sowie durch Interaktion mit dem Prenylrest von Rac1 das Pendeln zwischen Cytosol und Membran. Da aber der RhoGDI nicht in ROS nachgewiesen werden konnte (Balasubramanian and Slepak, 2003), legt dies den Schluss nahe, dass ein anderes Protein diese Funktion in ROS übernimmt. Das 17-kDa große Protein PDEdas lange Zeit als Untereinheit der retinalen cGMP Phosphodiesterase 6 aus Stäbchen galt, weist starke strukturelle Homologien zu RhoGDI auf. Es interagiert mit einer ganzen Reihe von prenylierten und unprenylierten Proteinen. Seine Fähigkeit, prenylierte Proteine von Zellmembranen zu lösen, erinnert stark an die Funktion, welche RhoGDI auf GTPasen der Rho Familie hat. Es wurde daher im Zuge dieser Studie untersucht, ob PDE in ROS GDI Funktion auf Rac1 ausübt. In dieser Arbeit konnte eine lichtabhängige Interaktion von Rac1 mit PDE in ROS von Schweinen nachgewiesen werden. Des Weiteren wurde gezeigt, dass aufgereinigtes PDE Rac1 von isolierten ROS Membranen lösen kann, eine Eigenschaft, die deutlich auf eine GDI-Funktion von PDE für Rac1 hinweist. Zudem wurde gezeigt, dass die Interaktion von Rac1 mit PDE mit einer lichtabhängigen Carboxylmethylierung von Rac1 in ROS korreliert, was ein Hinweis darauf sein kann, dass die die GDI Funktion von PDE durch die Methylierung von Rac1 reguliert wird. Alles in Allem zeigen diese Daten, das PDE für Rac1 in ROS die Funktion eines GDIs ausübt. In dieser Studie geben die identifizierten und mit Rac1 assoziierten Multiproteinkomplexe sowie deren lichtregulierte Dynamik einen deutlichen Hinweis darauf, dass Rac1 die Lichtwahrnehmung durch Rhodopsin mit Signalnetzwerken verbindet, die eine Rolle bei der strukturellen Integrität und Polarität von Photorezeptoren spielen. Dies deutet auf eine Abhängigkeit von Lichtwahrnehmung und funktioneller zellulärer Struktur hin. Mit der Bereitstellung von qualitativ sehr hochwertigen CRMP2 spezifischen Antikörpern liefert diese Studie zudem eine gute Basis für weiterführende Studien in diesem Forschungsfeld. Neben Rhodopsin assoziierten Komplexen stehen auch eine ganze Reihe von ciliären Komplexen in Zusammenhang mit degenerativen Erkrankungen der Retina. Im kürzlich entdeckten ciliären Protein Lebercilin (den Hollander et al., 2007) wurden Mutationen mit Leberscher kongenitaler Amaurose (LCA) in Verbindung gebracht, einer sehr schweren Form einer erblichen retinalen Dystrophie ((Kaplan et al., 1990), (Perrault et al., 1999)). Mit Hilfe von SF-TAP und LC/MS/MS Analysen konnten 24 Lebercilin Interaktoren in HEK Zellen identifiziert werden (den Hollander et al., 2007). Hier in dieser Studie wurden schließlich diese potentiellen Lebercilin Interaktoren auch in Photorezeptoren von Schweinen bestätigt (veröffentlicht in (den Hollander et al., 2007). Die identifizierten Interaktoren stellen mögliche Kandidaten für Gene für LCA und andere Ciliopathien dar und weisen Lebercilin als ein ciliär und mikrotubulär assoziiertes Protein in der Retina aus. Dies betont den Stellenwert, welche gestörte ciliäre Prozesse in der molekularen Pathogenese von LCA besitzen.

Detektion molekularer Interaktionen an biofunktionalisierten Grenzflaechen

Fakultät für Chemie und Pharmazie - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 02/06

Molekulare Interaktionen an biofunktionalisierten Grenzflächen werden in zwei Ansätzen analysiert. Zum einen wird an einer artifiziellen Modellmembran mit inkorporierten nativen Zelladhäsionsrezeptoren Integrin alphaV beta3 deren unterschiedliche Bindung an photoschaltbare Peptidliganden mit Oberflächenplasmonen-Fluoreszenzspektroskopie (SPFS) nachgewiesen. Weiterhin wird das Verfahren der SPFS erstmals an lebenden Zellen angewendet, um die Insertion von heterolog exprimiertem Rhodopsin als Modell eines Membranproteins in die Plasmamembran zeitaufgelöst zu detektieren.